vendredi, 27 novembre 2009

Panajotis Kondylis: Pouvoir et décision

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Panajotis Kondylis: Pouvoir et décision

Les livres les plus intéressants de Panajotis Kondylis, décédé en juillet dernier, sont: Geschichte des Konservativismus, Theorie des Krieges, Der Niedergang der bürgerlichen Lebensform et Macht und Entscheidung (= Histoire du conservatisme, Théorie de la guerre, Le déclin de la forme vitale bourgeoise et Pouvoir et décision). Dans Pouvoir et décision, Kondylis plaide pour une forme de la pensée qui a été copieusement décriée au cours des dernières décennies, et qui est le fondement de la démarche philosophique de Carl Schmitt. Kondylis justifie l’option de Schmitt en défendant le décisionnisme, tombé dans le discrédit depuis que les penseurs “héroïques” de la “révolution conservatrice” s’en sont emparé. Dans son ouvrage sur la décision, Kondylis démontre, appuyé sur ses innombrables connaissances, que toutes nos identités collectives et individuelles, y compris leurs expressions philosophiques ou rationnelles les plus élevées, reposent sur un fondement inaliénable qui est toujours une décision initiale, irrationnelle en dernière instance, révélant un rapport ami/ennemi.

Les idées sont dès lors des armes, qui servent l’objectif biologique de la lutte pour la survie ou pour l’accroissement de ses propres forces. La croissance et l’augmentation volontaire de ses potentialités dépendent étroitement, en fin de compte, de l’impératif de survie, auquel on ne peut se soustraire. Justement, c’est dans les périodes de crise que les individualités et les collectivités reviennent aux racines de leur propre identité, pour se renforcer et maintenir leurs forces. De ce fait, dans la formation des systèmes de pensée identitaires, la logique est un moyen parmi d’autres moyens, mais auquel on peut finalement renoncer.

Dans les systèmes théologiques, les principes de l’homme-créé-àl’image-de-Dieu et la faillibilité humaine constituent des contradictions sur le plan logique; de même, dans l’anthropologie de l’émancipation (Aufklärung), on trouve une contradiction: l’homme est une fraction de la nature, et, en même temps, les normes culturelles conditionnent le libre exercice de la volonté. Mais ces contradictions s’évanouissent dès qu’on les considèrent comme l’expression d’une volonté de pouvoir légitime. Les idées et les formes du savoir ne cherchent pas à “reflèter” la réalité: elles sont bien plutôt des constructions et des interprétations qui servent d’armes dans la confrontation ami/ennemi.

Comme Odo Marquard l’a remarqué: vouloir exprimer des vérités éternelles soustraites au temps est l’illusion majeure de la classe bourgeoise, qui pense qu’elle est au-dessus de toutes les autres classes. Les mythes, les religions et les idéologies sont donc des décisions au niveau de la Weltanschauung, qui assurent la permanence et la stabilité des identités. Souvent, la situation historique fait qu’il devient nécessaire de faire subir aux identités des mutations complètes, parce que la communauté politique ou nationale doit survivre. Le maintien de l’identité est un impératif existentiel que l’on ne peut toutefois pas détacher des circonstances spatio-temporelles. Même si l’identité est une fiction, elle demeure un impératif inaliénable. Si une individualité se rencontrait elle-même en temps que personne, mais dans un état antérieur à celui qu’elle revêt aujourd’hui, elle ne s’identifierait pas nécessairement à elle.

Holger von DOBENECK.

(article paru dans Junge Freiheit, n°34/1998; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, pouvoir, décision |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 novembre 2009

Le rapport politique-ésotérisme: entretien avec le Prof. G. Galli

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Le rapport politique-ésotérisme

Entretien avec le prof. Giorgio Galli

Pendant de nombreux siècles, les rois, les empereurs, les hommes politiques, toujours isolés de leurs contemporains, ont demandé les conseils de “mages”, d'astrologues, de voyants, d'alchimistes, avant de prendre des décisions importantes. Ces curieux conseillers étaient toujours présents, plus ou moins officiellement, dans l'orbite des hommes qui les consultaient fidèlement. La révolution scientifique nous a fait croire que le mystérieux filon occulte qui s'insère entre la politique et les pratiques ésotériques s'était dilué et avait disparu. Mieux vaut être prudent avant de l'affirmer péremptoirement! Même à notre époque pleinement sécularisée, marquée par un grand scepticisme, par l'athéisme généralisé, on peut repérer les liens obscurs unissant de mystérieuses congrégations aux hommes du pouvoir.

Giogio Galli, professeur d'histoire des doctrines politiques à l'Université de Milan, s'est préoccupé de ces thématiques, en écrivant des livres qui ont suscité la curiosité, l'intérêt mais aussi causé une certaine inquiétude. Nous lui avons demandé de nous expliquer dans quelle mesure l'ésotérisme influence les lieux du pouvoir dans le monde occidental, au seuil du troisième millénaire.

GG: «Les rapports entre l'ésotérisme et la politique n'ont plus de nos jours la continuité qu'ils avaient dans les temps passés, mais le phénomène n'est pas pour autant épuisé depuis l'avènement de la révolution scientifique. Il est moins apparent, mais il est néanmoins présent. En notre siècle qui s'achève, à côté des idéologies de masse qui ont favorisé l'avènement de l'homme nouveau, dominateur de la technique et de la science, forgé dans l'acier des fabriques et prêt à se jeter dans les tempêtes d'acier comme l'a décrit Ernst Jünger, nous voyons réémerger des cultures anciennes qui, bientôt, influeront les événements historiques. De la mystérieuse figure de Raspoutine installée à la cour des Tsars aux voyants consultés par Hitler pendant la guerre, on constate que les hommes à la tête de la politique mondiale contemporaine ont consulté des astrologues connus: autant de phénomènes qui contredisent l'apparent cynisme de notre société contemporaine et démontrent que l'homme, même s'il est puissant, a besoin de croire en quelque chose».

Q: Depuis plusieurs années, vous avez étudié les rapports entre la culture politique et les anciennes cultures ésotériques. En lisant vos livres consacrés à cette thématique, comme Hitler e il nazismo magico, La politica e i maghi, Alba magica, des pans obscurs des époques historiques récentes se révèlent et j'ai noté que l'ésotérisme en politique intéresse davantage la droite que la gauche. Comment cela se fait-il?

GG: «Je crois plutôt que la présence de l'occultisme est transversale et se retrouve dans tous les camps politiques, même si divers penseurs auxquels la droite extrême fait constamment référence, comme Julius Evola ou Ernst Jünger, ou l'entourage des SS de Himmler, ou les savants nationaux-socialistes qui se préoccupaient du Graal, se sont profondément intéressés aux arts ésotériques. Les écrivains Pauwels et Bergier, auteurs d'un livre devenu rapidement très célèbre, Le matin des magiciens, ont donné une définition lapidaire du national-socialisme: «C'est Guénon plus les Panzerdivisionen». René Guénon fut un grand connaisseur des cultes traditionnels pré-chrétiens et est devenu une sorte de “phare illuminant” pour certains cercles de la droite dure en Europe. Ces phénomènes idéologico-politiques nous amènent à constater ce que vous venez d'évoquer dans votre question: l'ésotérisme semble être un engouement des droites dures, mais, à l'analyse, on doit constater qu'il est présent dans toute la sphère politique et n'est nullement un apanage exclusif des droites. La recherche de l'irrationnel est profondément ancrée dans l'âme humaine. La science ne peut pas expliquer aux hommes pourquoi ils sont nés, pourquoi ils tombent amoureux, pourquoi ils meurent, etc.».

Q.: D'aucuns prétendent que lorsque l'on ne croit plus en Dieu, on croit en tout le reste...

GG: «Nous nous trouvons face à une grande crise des religions institutionalisées de modèle occidental. Le christianisme s'est transformé, alors que le mystère nous accompagne tout au long de notre vie. Le sacré connait une éclipse, aussi parce que l'Eglise catholique ne réussit plus à donner une réponse convaincante aux questions que les hommes lui posent. L'illusion des Lumièresa réduit les mystères de l'univers, ce qui s'est avéré une erreur. En outre, dans le monde entier, on assiste à un retour aux peurs ataviques de la fin des temps, parce que nous approchons le passage d'un millénaire à un autre. Toutes ces situations sont le terrain de culture de doctrines plus ou moins ésotériques, présentes en filigrane dans la société moderne: de l'homéopathie au New Age, de la prolifération des cartomanciennes aux prédicateurs itinérants. Ce vaste champ, qui a été jusqu'ici ignoré des historiens et des sociologues, pourrait être défini comme celui de la “fantapolitologie”: il pourrait révéler des indices intéressants sur la société actuelle. C'est pour cette raison que j'étudie le phénomène avec une attention soutenue».

Q.: Les symboles utilisés par les mouvements politiques peuvent avoir une signification dépassant le message politique proprement dit et renouer avec des mythes très anciens. Que pensez-vous de la récupération par la Lega Nord de Bossi des traditions celtiques et lombardes-germaniques? Et du symbole de la Padanie, le “Soleil des Alpes”?

GG: «Il me semble que la Ligue, qui existe depuis bientôt quinze ans, a connu des évolutions diverses. Le concept de Padanie est très récent et s'est imposé dans une phase de l'évolution du mouvement, où l'aspect symbolique est devenu plus important, où l'on assiste à la réémergence graduelle de cultures alternatives, y compris dans le champ politique. Aujourd'hui, la Ligue cherche à créer une identité padanienne, mais qui ne pourra pas se profiler sur une base seulement économique, religieuse ou linguistique, vu que la Padanie n'est pas l'Ecosse. D'où le projet de fonder cette identité sur un symbole fort. Indubitablement, la symbolique padanienne semble jouir d'un certain succès: la couleur (le vert) et le symbole (le Soleil des Alpes) sont immédiatement et clairement perceptibles. Evidemment, nous ne sommes pas en mesure de jauger de l'efficacité d'un tel message à court terme. Je ne crois pas que la référence à la culture celtique soit adaptée à la Padanie actuelle. Les Celtes possédaient une vision du sacré fortement liée à la nature. Les prêtresses druidiques y jouaient un rôle important. Les croyances celtiques n'ont rien de commun avec la culture des habitants de la Padanie en 1997».

Q.: De quoi parlera votre prochain livre?

GG: «Il traitera d'un aspect social particulier de l'Italie contemporaine. Je vais me référer au premier livre que j'ai écrit et j'intitulerai mon nouvel ouvrage Italia e meriggio dei maghi (= L'Italie et le midi des mages). Je parlerai des innombrables personnes qui se sont rapprochées des cultures restées jusqu'ici marginales dans la société post-industrielle. Je vais démontrer que ces personnes n'ont pas choisi cette voie parce qu'elles se défient de la science, ou qu'elles ne l'ont pas empruntée uniquement en raison d'une telle méfiance. En Italie, un quart de la population se tourne désormais vers la médecine alternative, croit aux horoscopes, visite les cartomanciennes ou se rapproche des philosophies orientales. L'Italie est en train de changer, sous bon nombre d'aspects».

(propos recueillis par Gianluca Savoini, parus dans La Padania, 22 oct. 1997; trad. frtanç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ésotérisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, histoire, traditions, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 18 novembre 2009

Elk volk zijn socialisme!

Elk volk zijn socialisme!

Elk volk zijn socialisme!

Opmerkelijk is dat een aantal mensen uit de rechtse traditionele Vlaamse Beweging (voor zover daar nog “bewogen” wordt) plots het solidarisme herontdekt hebben, en daarbij menen te kunnen stellen dat het N-SA ten onrechte van de term “solidarisme” gebruik maakt. Ik verwijs hierbij naar een artikel van de hand van Stijn Calle dat verscheen bij het internetmagazine ‘Bitterlemon’. Omdat hierbij op een aantal vlakken nogal kort door de bocht werd gegaan, dit artikel als antwoord.

Ten eerste meent de heer Calle het verzamelbegrip “solidarisme” te moeten definiëren. Goed, en ook nodig, maar wat ons betreft kan de verscheidenheid binnen wie en wat zich doorheen de tijden als solidaristisch bestempelde niet zomaar plotsklaps ingeperkt worden tot de eigen visie. Solidarisme is en blijft een verzamelbegrip. De Fransman Léon Bourgeois, de christendemocraat Leo Tindemans, Verdinaso-leider Joris van Severen… noemden zich allen ooit “solidarist”. Hun mening(en), visies en initiatieven kunnen onmogelijk los gezien worden van het tijdskader en de maatschappelijke omstandigheden, en wijken vaak sterk onderling af en dus ook van wat vandaag het N-SA zegt of doet. Om maar te stellen hoe uiteenlopend de invullingen van dat solidarisme kunnen zijn. Niemand die dat betwist, maar toch meent de heer Calle dat hij bijvoorbeeld de Franse vrijmetselaar Léon Bourgeois kan verbannen uit het solidaristische kamp, omdat Calle aan het solidarisme een uitdrukkelijke Rooms-katholieke spirituele basis toekent. Het is juist dat de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in de ontwikkeling van haar sociale maatschappelijke leer in zeer belangrijke mate heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van diverse solidaristische stromingen (cfr. Pesch, Rerum Novarum,…). Net omwille van die grote verscheidenheid binnen “het solidarisme” en het feit dat wij deze niet willen inperken door eenzijdige definities, heeft het N-SA destijds de benaming van het “nieuw-solidarisme” aangenomen.

Maar in zijn definiëringsijver gaat de heer Calle nog wat verder en stelt dat het solidarisme een “concretisering van wat gemeenschappelijk in tijd en ruimte de derde weg wordt genoemd”. Die “Derde Weg” is een al even problematisch verzamelbegrip als politiek “links” en “rechts” of zoals “het solidarisme” zelf. Die Derde Weg betekent in de eerste plaats afstand nemen van het politieke en maatschappelijke bestel dat door de heersende ideologie wordt gevormd met haar politiek-filosofisch centrum, linker- en rechterzijde. En dat doet Calle niet, integendeel hij wenst er een uitdrukkelijk rechtse (“radicaal rechts”) invulling aan te geven. Dat “het solidarisme” tot nog toe steeds leefde bij mensen en groepen die als “rechts” te catalogeren zijn, verandert niets aan het feit dat die Derde Weg de facto betekent dat er kruisverbanden worden gelegd uit diverse filosofische, wetenschappelijke, politieke… richtingen. Het N-SA bekent zich tot die Derde Weg, en neemt bijgevolg dus afstand van wat gemeenzaam “extreem-rechts” of eufemistisch door henzelf als“radicaal rechts” wordt omschreven. Net omdat het om een nieuw project voor een nieuwe tijd gaat, die op zowat alle vlakken lijnrecht ingaat tegen de heersende ideologie en haar politieke, maatschappelijke en institutionele systeem. Die Derde Weg betekent afstand nemen van het (conservatieve) status quo of van reactionair gedachtegoed. We raken hier onmiddellijk aan de kwestie van het nationaal-revolutionaire denken, waarover verder meer.

Een gebrek aan die eerdergenoemde spirituele basis van het solidarisme wordt het N-SA verweten, en daarmee zijn we bij het tweede punt van kritiek aanbeland. Onterecht, maar allicht heeft de heer Calle hier zijn mening gevormd op basis van wat op het debat van 3 oktober werd besproken, en waar die spirituele basis nauwelijks of niet aan bod kwam. Kern van zijn betoog is dat het solidarisme een beroep doet op een spiritualistische inhoud en zich daarmee onderscheid van zowel liberalisme als socialisme. Dat is juist en N-SA erkent dit ook, voor zover met dit socialisme de marxistische varianten bedoeld worden! Calle situeert die spirituele basis echter – in tegenstelling tot het N-SA - uitdrukkelijk en exclusief binnen het katholieke geloof. Dit anno 2009 doen, betekent zo veel als het organiseren van de begrafenis van het solidarisme. Immers de sociale leer van de RKK en de geloofsmatige basis daarvan, kan niet los gezien worden van het instituut die de Kerk op zich is. De Kerk socialiseert nauwelijks nog, haar macht en invloed bij de brede bevolking krimpt, nog slechts een kleine minderheid van Vlamingen is overtuigd katholiek gelovig en leeft ook volgens haar geloof, een grote maar slinkende groep Vlamingen bewijst er nog latent lippendienst aan. Bovendien wordt die grotendeels inhoudelijk gelijklopende spirituele basis evengoed geboden door andere filosofische overtuigingen, die soms diametraal tegenover het katholicisme staan. Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de Franse Nouvelle Droite rond Alain de Benoist met haar Manifest voor Europees Herstel en Vernieuwing dat aan de vooravond van de eeuwwisseling werd gepubliceerd.

In Vlaamse conservatief-katholieke en andere Vlaamsgezinde kringen die zich bij tijd en wijlen op solidarisme beroepen, is het echter al decennia lang (ongeveer sinds eind de jaren ’70 van vorige eeuw) oorverdovend stil aangaande theorievorming en concrete stellingname inzake solidarisme. Is het intellectuele luiheid en/of desinteresse? In elk geval is het claimen van of het ontzeggen aan anderen van “het solidarisme” vanuit die hoek dan ook op z’n zachtst gezegd potsierlijk te noemen. Het heeft er ook toe geleid dat – zeker op partijpolitiek vlak – conservatieve liberalen en zelfs neoliberalen de kaas van tussen het solidaristische brood namen. Wat men nog onder solidarisme kan verstaan bij de overblijvers, is niets meer dan een vorm van liefdadigheid die de bittere pil van economisch (neo)liberalisme moet vergulden. Tenzij deze mensen standpunten zouden verdedigen waar ze eigenlijk niet achter staan… Het soort solidarisme dus, waar destijds de katholieke baron Woeste zich op beriep toen zijn Bokken pensen mochten uitdelen aan de arbeiders en Daens door hen als… socialist werd versleten. Structurele wijzigingen in het sociaal-economische en maatschappelijke bestel zijn dan ongewenst, het conservatieve status-quo ten voordele van de machthebbers en het heersende regime kan er maar wel bij varen, maar dat is geenszins wat het N-SA wenst.

En daarmee komen we bij een volgende punt van “kritiek”: rond het N-SA hangen er te veel socialistische zwaveldampen, hetgeen wel des duivels moet zijn voor de gemiddelde conservatief. Zoals eerder gezegd, het N-SA heeft daar geen probleem mee, op voorwaarde dat we het hebben over niet-marxistisch socialisme. Het is een onderscheid die men ter klassieke rechterzijde wel eens durft te vergeten. Geen oubollige 20ste eeuwse retoriek en/of achterhaalde begrippen en inzichten, maar een nieuwe analyse die gebruik maakt van het eerder aangehaalde leggen van kruisverbanden over filosofische grenzen heen, zowel historisch als hedendaags.

Als nieuw-solidaristen menen wij dat we een kader kunnen aanreiken voor een vorm van socialisme dat vorm kan geven aan de maatschappij voor de Lage Landen. Elk volk zijn socialisme, wars van elke vorm van internationalisme en wat ons betreft voortbouwend op de brede en zeer gedifferentieerde solidaristische traditie (bewegingen, personen…) in de Lage Landen. Dit socialisme is zonder meer een ethisch socialisme, het is niet de abstracte ideeënconstructie maar de bezielende idee die de voornaamste taak van het nieuw-solidarisme omlijnt: de vorming van de gemeenschapsdienende persoonlijkheid bevorderen in deze tijd van een ontworteld begrip inzake persoonlijke vrijheid en een massaal verspreid materialistisch egoïsme. Voor nieuw-solidaristen is dit socialisme geen systeem, geen wetenschappelijk omkleedde constructie, maar eerder een vorm van geloof. Een geloof in het zinvolle van mens-zijn, een geloof in zelfontwikkeling en –ontplooiing voor elke mens in een omgeving waar welzijn hoger geacht wordt dan welvaart, zonder het belang van het materiële te willen ontkennen of verwaarlozen. Immers, om het even welk beleidssysteem dat er niet zou in slagen om de productieve krachten in de bevolking arbeid te verschaffen en een zekere mate van materiële welvaart te verzekeren, kan mensen hun zelfachting niet teruggeven. Een dergelijk systeem is op zich verwerpelijk en als het zichzelf niet naar de ondergang werkt, verdient het enkel maar op weg naar die ondergang gezet te worden.

Concreet betekent dit dat het N-SA de onzalige belangenstrijd door een solidariteitsbewustzijn tussen alle lagen van de bevolking wenst te vervangen en bijgevolg ook aanstuurt op de structurele en institutionele veranderingen die dit moet helpen mogelijk maken. Het N-SA bepleit de vorming van een volksfront en wijst bijgevolg automatisch klassenstrijd af! Er gaapt een zeer wijde kloof tussen het ethische socialisme van het nieuw-solidarisme enerzijds en het belangensocialisme van het marxisme anderzijds. Toch moet gesteld dat we in tegenstelling tot de klassieke conservatieven wel geloven in een – weliswaar beperkte – mate van maakbaarheid van de maatschappij. Zoniet, blijft elk solidarisme steken in liefdadigheid binnen het bestaande politieke, economische en institutionele systeem dat uitblinkt in wankelmoedigheid, immobilisme en willoze, besluiteloze regeringen. Het N-SA pleit dan ook voor de vorming van een nationaal-democratie, waar orde, gezag en autoriteit als wapen tegen willekeur en dictatuur gelden en waar medemenselijkheid niet langs het dwaalpad van liberale “vrijheid” loopt maar wel langs vrij aanvaarde plicht. Enkel plichtenleer is ethisch verantwoord, want wie de absolute individuele vrijheid als het hoogste goed erkent, aanvaardt onmiddellijk ook het recht ze naar eigen goeddunken te gebruiken en dus ook te misbruiken.

Ondanks de afwijzing van het marxisme, moeten we ook hier een kanttekening maken. Marx en zijn theorie kunnen op diverse wijzen worden benaderd. Wie een correct oordeel over Marx wil vellen zal en kan niet uit het oog verliezen dat in de maatschappelijke toestand en de kapitalistische verhoudingen van die tijd, de arbeiders wel degelijk proletariërs waren en dat de klassenstrijdleer van toen de belichaming was van de socialistische drang naar menselijke waardigheid. Marx wenste een menselijkere wereld, maar hij heeft zich vergist. Marx was fout indien hij dacht dat door het vervangen van het kapitalistisch productieproces door het collectivistisch model, meteen ook het egocentrische individualistische mensentype zou vervangen worden door een altruïstische, sociaalgezinde mens. Een betere maatschappij vergt boven alles een betere mens, en beter word je als mens door ethiek hoog in het vaandel te voeren en door het streven naar een zinvoller leven dat in ruime mate aan medemensen tegemoet komt. Marxisme kan beschouwd worden als een wetenschappelijke theorie en dan is het boven alles een analysetheorie van het kapitalisme van de 19de en begin 20ste eeuw, niet van het socialisme! Marx was correct toen hij het klassenbewustzijn van de arbeiders vooropstelde als sociologische integratiekracht met het oog op hun politieke en sociaal-economische ontvoogding, hij was fout toen hij daarop meende een sociale theorie te kunnen bouwen wegens te abstract, te gelijkschakelend, en vooral voor de dag van vandaag te sterk verouderd. Als dit woord (“klasse”en andere terminologie) dus voorkomt in discours van politieke militanten zowel binnen het N-SA als daarbuiten in niet-marxistische kringen, moet dit gezien worden in het licht hiervan. Het nieuw-solidarisme is geenszins gebaseerd op dit klassebegrip, wel integendeel!

Meteen raken we nog een volgende punt van kritiek aan, onder andere door de heer Calle aangehaald op het debat van 3 okt. jl., namelijk dat het principe van een vakbond tegengesteld zou zijn aan “het solidarisme”. Vakbond, syndicalisme, klasse, revolutie… zijn dan allemaal termen die toegewezen moeten worden aan het marxisme (of varianten daarvan) en die zogezegd niet zouden passen in het solidarisme. Dit is zowel historisch als inhoudelijk fout. Historisch gezien hebben diverse vakverenigingen in de eerste helft van de 20ste eeuw bijgedragen aan het ontstaan van een sterke solidaristisch geïnspireerde beweging in het toenmalige katholieke Vlaanderen. De Werkmansbond tot Zelfverdediging en het Vlaams Nationaal Vakverbond zijn maar twee voorbeelden hiervan. Of de rol die Jules Declercq speelde binnen het Verdinaso, wat vooral te maken had met het syndicalisme. Het Verbond van Nationale Arbeiderssyndikaten (NAS) vormde de belangrijkste wervingsbasis voor het Verdinaso, ondanks het gestook van nogal wat clerus tegen het NAS en het Verdinaso. Meermaals namen Dinaso-publicaties het op voor nationaalsyndicalisten.

De kritiek op de klassieke partijvakbonden van toen geldt ook nu nog: het zijn partijsyndicaten die een staat binnen de staat vormen, en waarvan de top belang heeft bij het status-quo. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bestaande toestand en wat daarmee aangevangen moet worden enerzijds, en de gewenste toestand in de toekomst zoals de nieuw-solidaristen dit zien anderzijds. De gewenste toestand is eenvoudig: syndicalisme is een systeem binnen hetwelk de economie kan worden geordend, sociale orde en rechtvaardigheid kan worden uitgebouwd. Nu is onderhand genoeg gebleken is dat correcties op het liberaal-kapitalisme voortdurend onder druk staan van neoliberale dwaalideeën. Het is een geheel waar verplichte samenwerking nieuwe instituten (vroeger corporaties genoemd) creëert, die voortbouwen op de Europese continentale traditie van sociaal overleg en waarin een vakbond dus een nieuwe invulling krijgt van haar taken die meer afgestemd zijn op de noden in de 21ste eeuw. In een tijd waarin zowat alles is gedegradeerd tot koopwaar (niet enkel arbeid), is het noodzakelijk dat echte oppositie een vakvereniging voorstelt die een dergelijke nieuwe invulling van haar taken en wezen krijgt. De bestaande wettelijke toestand daarentegen, zorgt er voor dat een dergelijke vakvereniging niet vanuit het niets kan worden opgebouwd naast de bestaande partijvakbonden die zich goed hebben beschermd tegen mogelijke nieuwe concurrentie. Bovendien is het bereiken van een werkbare ‘Orde’ binnen het huidige vroeg 21ste-eeuwse demoliberale bestel niet (meer) mogelijk. Dit betekent dat het regime in zijn geheel als politieke vijand beschouwd moet worden, en niet de belangenorganisaties van werknemers op zich die hoe dan ook de zwakste partij zijn binnen het bestaande systeem. Dit betekent volgens N-SA evenzeer dat de klassieke betekenis van syndicale actie en het nut van stakingen niet enkel mogelijk moeten zijn maar zelfs aanmoediging verdienen, zo lang dit demo-liberale systeem niet in de gewenste existentiële crisis verkeert.

Tot slot kan nog ingegaan worden op de – in principe reeds tot op de draad versleten – “kritiek” op de leiding van het N-SA en dan meer bepaald de hoofdcoördinator, zijnde Eddy Hermy, of het op de man spelen in het commentaar op gastsprekers (de heer Reitz). Ik verwijs hierbij naar commentaren van de heer Calle in meerdere artikels van het conservatieve internetmagazine Bitterlemon. Los van het bedenkelijke niveau die dergelijke “kritieken” meestal slechts halen, en het bijgevolg ook dit antwoordartikel niet ten goede komt om erop in te gaan, kunnen we dergelijke zaken maar moeilijk laten passeren. Dat sommigen, onder wie de heer Calle, het moeilijk hebben of hadden met bepaalde debattechnieken kan best zijn en daar is weinig aan te verhelpen, maar in het licht van bovenstaande verduidelijking omtrent nieuw-solidarisme, de verschillende vormen van socialisme en de eraan verbonden terminologie en visies, lijkt het verwijt van “intellectuele oneerlijkheid” die door eerdergenoemde werd gemaakt gewoon fout te zijn. Uiteindelijk komt het wat Eddy Hermy betreft telkens weer uit op de aloude insinuaties omtrent het verleden als Amada-militant. Dit in het licht van het discours en de visie die het N-SA erop nahoudt, wordt logischerwijs verdacht gemaakt door de klassieke extreem-rechtse zijde. Tenslotte is de heer Calle deeltijds medewerker van het VB en partijgenoot Philip Dewinter meende de insinuatie in een vraaggesprek in het links-liberale weekblad Humo van 27 okt. j.l. nog eens fijntjes te moeten overdoen. De voorbeelden van personen in de brede radicale Vlaamse Beweging en daarbuiten (ook in het buitenland) die de overstap maakten van marxistisch-revolutionair naar nationaal-revolutionair zijn veelvuldig. Ook het toekennen van een soort absoluut “Führerschap” aan de “leider” van het N-SA is op niets meer dan gebakken lucht gebaseerd. Het N-SA-bestuur bestaat uit een groep mensen die gezamenlijk, in consensus beslissen en waarvan elk lid heus wel voor zichzelf kan nadenken en voorstellen formuleren, onder wie ondergetekende.

Coördinator N-SA

00:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, flandre, socialisme, solidarisme, nationalisme révolutionnaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

A Call to the Alternative Right

A Call to the Alternative Right

A Call to the Alternative RightAs one might surmise, one doesn’t get rich by serving the HL Mencken Club. Unlike other organizations, which have claimed the “conservative” label, belonging to our club is not a ladder to social acceptability or a means of increasing one’s income or deferred annuity allowance. Investing time and energy in an organization like ours is not a wise career move but something reminiscent of the fate that Mustafa Kemal thought would await Turkish troops as they prepared for the British attack at Gallipoli in 1915: “I am not asking you to stand and fight here; I am asking you to die in your tracks.” I doubt that even my favorite American military commander, the grim Stonewall Jackson, would have given his cavalry troops orders that were as bleak as this. But this is what the future founder of the Turkish republic said to his soldiers. I mention this not because I intend to order anyone to his death, but because I’m underlining the extraordinary dedication shown by those who have joined our ranks.

I’m especially impressed by those young people who are here. To say they have embraced the non-authorized Right indicates more than simply an ideological address. It betokens their willingness to become non-authorized dissenters, that is, to turn their backs on the characteristically stale conversations of media debates and the allowable differences of opinion within the Beltway.

Turning one’s back on this prescribed discourse means forfeiting the perks that flow from those in power. It also means being labeled as a troublemaker or extremist—and for those who persist in their orneriness, this choice may also mean being pushed out of magazines for which one previously wrote and having one’s books snubbed by the arbiters of acceptable political concerns.

A question I sometimes hear from my Republican son is this: Why do we believe that what we discuss here could not be discussed at conservative foundations or, say, on FOX-News? Presumably our conversation would be welcome in such outlets, unless we did something as shocking as badmouthing ethnic minorities. But there are two problems with this contention. One, the fact that we, or at least most of us, are kept from these outlets would suggest that whatever we discuss most definitely does not suit Republican- or neoconservative-sponsored forums or publications. This is the case even though we do not seek to insult any ethnic or religious group.

Two, we are obviously raising issues that for ideological or social reasons movement conservative organizations do not engage. A few illustrations might help make this point. Arguing that democracy and freedom are on a collision course, that modern liberal democracies, which combine universal rights with massive welfare states, necessarily undermine communal and family authorities, and that character and intelligence are largely fixed by heredity are not positions that neoconservative Beltway foundations would be eager to take on.

And if one considers the tight connection between movement-conservatives and the Republican Party, having authorized conservative organizations think outside the two-party box becomes even more problematic. After all, GOP partisans and clients do not want to hamper Michael Steele and the Republican National Committee from reaching out. And “reaching out” in this context means frantically trying to raid the other party’s base. Although GOP operators don’t hesitate to put down Democrats, what this amounts to is railing against the high costs of Democratic programs, while ignoring those incurred by the GOP in power.

Movement conservatives have assumed the task of airbrushing positions that GOP politicians are taking or would like some people to think they’re taking. Movement conservative publicists, for example, tried to convince us that Republican presidential candidates Rudolph Giuliani and Mitt Romney had shifted their social views, shortly before the presidential primaries in 2008. These supposedly genuine conversions had occurred on such delicate issues as late-term abortion, gay marriage, and the treatment of illegal immigrants. Nonetheless we were urged to take these timely shifts seriously, because someone at National Review or Weekly Standard has a thing for Rudy or struck up a friendship with Mitt. We were assured that Rudy was solid on the war and that he had once stiffed some Arab leader who came to New York. I would also call attention to a law prepared by Heritage, and introduced in 2005 by Governor Romney in Massachusetts, making sure that every Massachusetts resident had health insurance. Although this measure has contributed to towering state deficits, former Governor Romney, we are told, had nothing to do with this folly. It was supposedly altered by a Democratic legislation beyond recognition. Thus movement conservatives proclaimed, after they had tried to explain away Romney’s earlier support for gay marriage and other positions identified with the social Left.

Conservative journalists have done the GOP establishment other noteworthy favors. They scolded black civil rights leaders and more recently, former President Carter for suggesting that opponents of Obama’s health care plan are driven by racism. But this torrential indignation was almost entirely absent from GOP congressional leaders. Republican whip in the House, Eric Cantor of Virginia, pointedly refused to respond to the charge against his party. Cantor side-stepped the question when it came up in a press interview. Senate Minority leader Mitch McConnell became equally taciturn when confronted by the same charge.

What speaks volumes about how the GOP is handling Carter’s reproach is what GOP National Chairman Michael Steele said at a black institution Philander Smith College, in Little Rock, on September 22. Steele stressed his party’s urgent need to win over the black vote, and he denounced “the subtle forms of racism” that blacks encounter in both employment and college admissions. The GOP would take steps to deal with these subterranean forms of prejudice, and this audience should have no trouble figuring out what these countermeasures are. At last we can see the real value of movement conservative outcries against Democratic accusations of Republican racism. The apparent outrage is a mere diversionary noise for Republican politicians who are trying to make nice to the civil rights lobby. Some movement conservatives may have noticed this but are too ambitious or too comfortable to point out what is taking place.

Also illustrating the difference between us and movement conservatives, especially those who are joined at the hip with the GOP, are the differing ways in which we and they would react to something that recently happened at my college, which was the introduction of an elaborate plan for diversity training among students and faculty. This is something movement conservatives and the alternative Right may conceivably agree about, but here first impressions can be deceiving. Of course, we and they might scoff with equal disdain at our “Five-Year Plan for Strengthening Campus Diversity”—entitled “Embracing Inclusive Excellence”—which talks about the malice being vented against the handful of Jews, Muslims, and Hindus on campus. There is no evidence of these malicious outbursts, and the only evidence for discrimination cited is a methodologically dubious survey answered by 5 students, who were asked if they noticed white Christian students “glancing” suspiciously at them.

We and the neoconservative establishment would recognize (I hope) that these reports were invalid; and even if they were not, the solution offered, recruiting inner-city populations and providing them with scholarships, would not likely end the marginalization of Hindus. We might also have objected with equal annoyance to the plan for sending our faculty to affirmative-action training sessions; finally our two sides might have ridiculed the lop-sided 5 to1 majority by which the diversity plan passed the faculty—without any expectation that this document would be amended to conform to reality.

But having noted this conceivable area of agreement, I would also stress the divergence between our sides when it comes to extricating ourselves from the multicultural fever swamp. Possible neoconservative alternatives to what I’ve described, by such characteristic advocates as Lynne Cheney, David Horowitz and Bill Bennett, might include a compulsory course on the American heritage. This course would showcase our country as a self-perfecting global democracy; and it would take students on an inspirational journey from the Declaration of Independence’s proclamation that “All men are created equal” through FDR’s Four Freedoms down to Martin Luther King’s “I Have a Dream” speech. This and other similar measures would be used to teach students of all races and creeds “democratic values,” the spread of which, we would be told, is the high moral end for which the U.S. was brought into existence.

We might also hear a recommendation from neoconservative social commentator Dinesh D’Souza, calling for extraordinary efforts to integrate college students of all different ethnic backgrounds. D’Souza would accuse our administration of not going far enough to commit students and faculty to a universally exportable democratic way of life. We would also likely be told that recruiting minorities for the wrong reasons would create islands of separateness on our campus instead of making everyone into a member of the world’s first global nation. Finally we might be warned, perhaps by Cal Thomas or David Horowitz, that lurking behind calls for diversity is a hidden plea for anti-Zionism or a defeatist response to the War On Terror. Such hidden agendas characterize the advocates of diversity; who in any case are deviating from the goal of the saintly Martin Luther King, a firm opponent of all forms of quotas, even for black Americans.

Needless to say, I couldn’t think of anyone on the Alternative Right who would take any of these stands. Our side would stress that not every adolescent can do college work. Colleges that are serious about traditional disciplines might appeal to, at most, 20 percent of the young, which is the percentage of those who have the cognitive skills for doing college-level study. Given the fraudulent product that now passes for college education, it is not surprising that most students and faculty can neither learn nor teach what was once deemed appropriate as college subjects.

One could easily point to speakers at this conference who have taken the positions outlined. These fearless critics have questioned the transformation of American higher education into a devalued consumer product, made available to those who are incapable of real learning. Small wonder that colleges are turned into centers of multicultural social experiments and diversitarian gibberish! What better use could one find for a falsely advertised institution that is trying to entertain young social work, communication and primary education majors while taking their parents’ money!

Neoconservative educationists, we might also hear from the Alternative Right, have their own fish to fry. They are seeking to defend their version of the democratic welfare state as the best of all governments. They also have another far-reaching goal that is explicit or implicit in their college outreach. Neoconservatives, to speak about them specifically, wish to limit any disagreement on campuses generated by their aggressively internationalist foreign policy. In pursuit of this end, they happily falsify or obscure certain embarrassing historical facts, e.g., the massive deceit applied to pushing the U.S. into past foreign wars, and the published views of such neocon heroes as Churchill and Wilson dealing with racial and ethnic differences.

Neoconservatives and their defenders would accuse our side of taking positions that have no chance of being accepted. And they might be right on this last point. Our positions would infuriate the educational establishment and much of the public administration apparatus. Many of us, moreover, are strict constitutionalists, who would argue, to the consternation of the political class, that the federal government is excessively entangled in state and local education. It should be of no concern to public administrators whether a private college has or has not been recruiting designated minorities. Academic education should not be an occasion for government social planners to impose their vision on the private sector. Indeed private colleges, if they were truly concerned about being independent, would reject federal and state aid, and they would do all in their power to keep our managerial government from interfering with their institutions.

Note I am not defending “our side” in these debates. I am only making clear that we and they do not hold the same views about American education or about how its problems are to be engaged. I would also concede the obvious here, namely, that some people on our side of the divide may occasionally work for those on the other side and that the GOP out of power will occasionally get behind books and authors presenting arguments that would not please Republican administrations. Not all who make the arguments of the alternative Right have been subject to equally oppressive sanctions or have been uniformly denied a place in the sun. There are disparities in the ways that the GOP-movement conservative establishment has treated individual critics on the right. What seems beyond dispute however is that we and they disagree fundamentally on a wide range of questions, far more than we in this room would disagree with each other. The conventional conservative movement is therefore justified in recognizing that we are more different from their movement than establishment conservatives are from those on the center left. Movement conservatives and neoconservatives dialogue openly with the liberal Left while ignoring or ridiculing us—and this happens for a very good reason. The authorized version of the conservative movement understands that we and they are not of the same spirit. Unlike them, we do not serve the GOP; nor are we obliged to go along with neoconservative whims and fixations lest we lose our jobs or media outlets.

Most of us have already been confined to outer darkness; and there is no way we can change this unless we force our way, screaming and kicking, into the neoconservative-liberal conversation. The reason we must exist is that we dare to raise the questions that are anathema to the conventional media. And this is the reason that we lack corporate money and that our devotees are not writing for the Wall Street Journal, New York Times or Washington Post. We stand outside the egalitarian, managerial-state consensus, a consensus that in the end moves in only in one direction, which is leftward.

Those who opposed this trend were long an isolated minority, but now dissenters can be heard on talk radio, some of whom are even gaining a widespread popular appeal. This for me is a heartening development, despite the sad fact that most of us remain excluded from this turn of events, and although what is being described lacks any deep intellectual content. Note that nothing in these remarks would question the shallowness and histrionics of what I’m characterizing as the conservative talk-show phenomenon. As anyone who knows me can testify, it is hard for me to listen to Limbaugh or Beck for a protracted length of time without suffering an upset stomach. But what I’m noting here are long-range trends. There are forces on the American Right which have attracted mass-democratic attention, forces that the neoconservative media do not entirely own and which they can only provisionally preempt. This may bedevil our adversaries, especially if such populist heroes as Rush Limbaugh, Glenn Beck and Mike Savage strike out on their own, that is, decide to go after the GOP and the neoconservatives with the same fury that they’ve vented on the Democrats.

As the onetime isolated Right continues to gain adherents and visibility, what increases apace is the possibility for a breakthrough. And as one observes the sudden rise of our group, it seems to me that those who were once marginalized have become like lilies in a junkyard. Let us hope this junkyard, which is the conservative movement of programmed party-liners and GOP hacks, will eventually become something else. Perhaps the lilies that have sprung up amid the trash and debris will come to replace the present movement conservative wasteland—together with its FOX-News contributors.

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, politologie, sciences politiques, philosophie, droite, conservatisme, etats-unis, alternative |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La subsidiaridad, entre la libertad y la autoridad

| LA SUBSIDIARIEDAD, ENTRE LA LIBERTAD Y LA AUTORIDAD

Stéphane Gaudin (*) | |

| |

| |

00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, subsidiarité, sciences politiques, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 novembre 2009

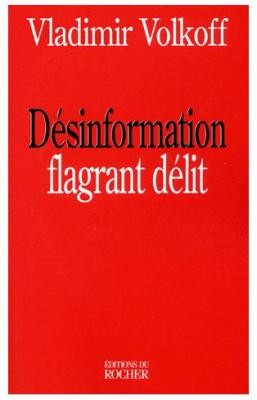

Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation

Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation

Les leçons de Vladimir Volkoff sur la désinformation

Intervention de Philippe Banoy lors de la 10ième Université d’été de “Synergies Européennes”, Basse-Saxe, août 2002.

I. Volkoff et la subversion

Vladimir Volkoff, fils d’immigrés russes en France, est principalement un romancier prolixe, qui s’est spécialisé dans le roman historique, dont les thèmes majeurs sont la Russie et la guerre d’Algérie, et dans le roman d’espionnage.

Lorsqu’il servait à l’armée, il a entendu, un jour, une conférence sur la guerre psychologique. Pour la petite histoire, il fut le seul, parmi ses camarades, à avoir apprécié ce cours. Ses compagnons tournaient ce genre d’activité en dérision. Volkoff, lui, s’est aussitôt découvert un intérêt pour ces questions.

Son héritage familial le prédisposait à être attentif aux vicissitudes du communisme et aux techniques mises au point par les Soviétiques en matières de manipulation. Poursuivant ses investigations, Volkoff découvre le livre de Mucchilli, intitulé La subversion, où la guerre subversive se voit résumée en trois points:

◊ 1. Démoraliser la nation adverse et désintégrer les groupes qui la composent.

◊ 2. Discréditer l’autorité, ses défenseurs, ses fonctionnaires, ses notables.

◊ 3. Neutraliser les masses pour empêcher toute intervention spontanée et générale en faveur de l’ordre établi, au moment choisi pour la prise non violente du pouvoir par une petite minorité. Selon cette logique, il convient d’immobiliser les masses plutôt que de les mobiliser (cf. : les révolutionnaires professionnels de Lénine, avant-garde du prolétariat).

Après le succès de son roman Le retournement, dont le thème central est l’espionnage soviétique en France, Volkoff est engagé par le SDECE pour écrire un autre roman, sur la désinformation cette fois et avec la documentation que le service avait rassemblée. Volkoff commence par réfléchir, puis accepte cette mission. Résultat: son livre intitulé Le montage. Il connaît vite un succès important. Sollicité par ses lecteurs, qui veulent savoir sur quoi repose ce livre, il publie Désinformation, arme de guerre, une anthologie de textes sur le sujet. Rappelons que Volkoff, dans Le montage, fait référence à Sun Tzu et à l’objectif du stratège de l’antiquité chinoise : gagner la guerre avant même de la livrer. Citations : «Dans la guerre, la meilleure politique, c’est de prendre l’Etat intact; l’anéantir n’est qu’un pis aller». «Les experts dans l’art de la guerre soumettent l’armée ennemi sans combat. Ils prennent les villes sans donner l’assaut et renversent un Etat sans opérations prolongées». «Tout l’art de la guerre est fondé sur la duperie». Sun Tzu, et à sa suite, Volkoff, formule ses commandements :

◊1. Discréditez tout ce qui est bien dans le pays de l’adversaire.

◊2. Impliquez les représentants des couches dirigeantes du pays adverse dans des entreprises illégales. Ebranlez leur réputation et livrez-les, le moment venu, au dédain de leurs concitoyens.

◊3. Répandez la discorde et les querelles entre citoyens du pays adverse.

◊4. Excitez les jeunes contre les vieux. Ridiculisez les traditions de vos adversaires [Volkoff ajoute : Attisez la guerre entre les sexes].

◊5. Encouragez l’hédonisme et la lassivité chez l’adversaire.

Comme le fait remarquer Volkoff, la subversionne peut faire surgir du néant ce type de faiblesses. Comme dans toute pensée de l’action indirecte, il faut savoir détecter, chez l’adversaire, toutes formes de faiblesse et les encourager. Tout peuple fort, en revanche, échappe à cette stratégie indirecte; il n’est pas aussi facilement victime de ces procédés.

2. De ce que n’est pas la désinformation

Avant d’expliquer ce que n’est pas l’information, il convient de formuler une mise en garde et de bien définir ce qu’est l’information à l’âge de la “société de l’information”. Le militaire distingue l’information, d’une part, et le renseignement, d’autre part. L’information est ce qui est recueilli à l’état brut. Le renseignement, quant à lui, est passé par un triple tamis : a) l’évaluation de la source (est-elle fiable ou non fiable, est-elle connue ou inconnue, quelles sont ses orientations philosophiques, politiques, religieuses, etc.?); b) l’évaluation de l’information (est-elle crédible ou non?); c) le recoupement de l’information. Dans toute information ou pour tout renseignement, il y a un émetteur et un récepteur. Les questions qu’il faut dès lors se poser sont les suivantes : Pourquoi l’émetteur émet-il son message? Pourquoi le récepteur est-il visé par l’émetteur et pourquoi écoute-t-il son message? L’officier de renseignement, en charge du recoupement, doit savoir que chacun est marqué par sa subjectivité. Il doit pouvoir en tirer des conclusions. Ce qui nous amène à constater que l’objectivité, en ce domaine, n’existe pas. Ceux qui prétendent donner une information objective sont soit idiots soit malhonnêtes.

◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.

◊A. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PROPAGANDE.

Quand on fait de la propagande, on sait que c’est de la propagande. On sait qui émet et on sait qui est visé. La propagande est claire. Elle vise à convaincre en semblant s’adresser à l’intelligence mais, en réalité, elle vise les émotions.

◊B. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE LA PUBLICITé.

Le but de la publicité n’est pas de tromper mais de vendre. Le mensonge n’est qu’un moyen d’influencer le consommateur. Elle s’adresse aux pulsions et à l’inconscient des gens. La propagande feint de convaincre, alors que la publicité cherche à séduire, et son but est clair : “achetez Loca-Laco” ou “votez Clinton”.

◊C. LA DéSINFORMATION N’EST PAS DE L’INTOXICATION.

Elle ressemble à la désinformation puisqu’elle vise, via des informations, à tromper et à manipuler subtilement une cible. Mais l’intoxication ne vise que les chefs, pour les amener à prendre une mauvaise décision, qui doit causer leur perte.

3. Qu’est ce que la désinformation?

La désinformation dépend de trois paramètres:

◊1. Elle vise l’opinion publique, sinon elle serait de l’intoxication.

◊2. Elle emploie des moyens détournés, sinon elle serait de la propagande.

◊3. Elle a des objectifs politiques, intérieurs ou extérieurs, sinon elle serait de la publicité.

Ce qui nous conduit à la définition suivante : la désinformation est une manipulation de l’opinion publique, à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés.

4. Comment la désinformation est-elle conçue?

Au niveau de la méthode, nous relevons une analogie avec la publicité.

◊A. On doit définir qui est le bénéficiaire de l’opération : c’est celui pour qui l’opération est montée.

◊B. On doit disposer de celui qui va réaliser l’opération : l’agent (CIA ou KGB).

◊C. On doit procéder à une étude de marché : quel message va-t-on utiliser pour arriver au but et comment toucher la cible?

◊D. On doit déterminer les supports : la télévision, la presse, une pétition, internet, un intellectuel, etc.

◊E. On doit déterminer les relais : les “idiots utiles” et les agents payés dans les sphères de la télévision, de la presse écrite, des pages de la grande toile, les artistes, les acteurs, les écrivains, etc.

◊F. On doit déterminer les caisses de résonnance : tous les individus qui, touchés par l’information fausse, la répandent en toute bonne foi, la lancent et la propagent sur un mode idéologique ou autre.

◊G. On doit déterminer la cible : elle peut être la population du pays adverse dans son ensemble; elle peut aussi viser une partie de la population (par exemple, les enseignants) voire des pays tiers (p. ex. : l’opération “swastika” à la fin des années 50, pour faire croire à une résurgence du nazisme en Allemagne).

La diabolisation est une forme de désinformation, car elle vise à détruire l’image de l’adversaire (ou de ses chefs) par des méthodes pseudo-objectives. Quelles sont-elles? Quelques exemples : a) Diffuser de faux documents “officiels”; b) diffuser de fausses photos ou de vraies photos décontextualisées (exemples récents : un cliché de morts serbes avec une légende qui les désigne comme “kosovars”); c) fabriquer de fausses déclaration ou un montage; d) diviser les antagonistes en “bons” et en “mauvais”, en donnant à ce manichéisme des airs “objectifs”; dans la foulée, on passe sous silence les crimes des “bons”, et on s’abstient de toute critique à leur égard.

5. Comment la désinformation se pratique-t-elle ?

◊ a. On nie le(s) fait(s) ou on utilise le mode interrogatif ou dubitatif quand on les évoque. Les formules privilégiées sont : “On dit que... mais il s’agit d’une source serbe, ou néo-nazie, ou paléo-communiste, ou...”. On discrédite ainsi immédiatement l’information vraie que l’on fait passer pour peu “sûre”.

◊ b. On procède à l’inversion des faits.

◊ c. On procède à un savant mélange de vrai et de faux.

◊ d. On modifie le motif d’une action, par exemple, l’agression des Etats-Unis et de l’OTAN contre la Serbie a été présentée non pas comme une action militaire classique mais comme une “mission humanitaire”. Pour l’Irak, la volonté de faire main basse sur les réserves pétrolières du pays est camouflée derrière une argumentation reposant sur le “droit international”.

◊ e. On modifie les circonstances ou on ne les dit pas. Ce procédé est souvent utilisé dans les informations relatives au conflit israélo-palestinien ou à la guerre civile en Irlande du Nord.

◊ f. On noie l’information vraie dans un nuage d’informations sans intérêt.

◊ g. On utilise la méthode de la suggestion, conjuguée au conditionnel. Exemple : “Selon nos sources, il y aurait eu des massacres...”.

◊ h. On accorde une part inégale à l’adversaire dans les temps consacrés à l’information. Un exemple récent : on a accordé trois minutes d’antenne à Le Pen au second tour des Présidentielles françaises du printemps 2002, ainsi qu’à Chirac, mais, avant cette distribution “égale” du temps d’antenne, on a présenté pendant vingt minutes des manifestations anti-Le Pen.

◊ i. On accorde parfois la part égale en temps, en invitant les deux camps à s’exprimer : le premier camp, qui est dans les bonnes grâces des médias, est représenté par un universitaire habitué à parler sur antenne; l’autre camp, auquel les médias sont hostiles, est alors représenté par un chômeur alcoolique.

◊ j. On estime que chaque camp a une part égale en responsabilité. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, les Palestiniens lancent des pierres, les Israéliens ripostent avec des chars. Le conflit est jugé insoluble : les deux camps sont de “mauvaise volonté”. Ainsi le conflit perdure au bénéfice du plus fort.

◊ k. On présente l’information en ne disant que la moitié d’un fait. Exemple pris pendant la crise du Kosovo : “Les Serbes ont utilisé des gaz”. Sous-entendu : des “gaz de combat” ou des “chambres à gaz”. En réalité, la police serbe avait dispersé une manifestation avec des gaz lacrymogènes.

6. Comment réagir face à la désinformation ?

◊ 1. Il faut d’abord rester modeste et ne pas prétendre simplifier à outrance des réalités complexes. L’homme libre, l’esprit autonome, pose un jugement historique (généalogique, archéologique), profond, sur les réalités politiques du monde.

◊ 2. Il faut, dans tous les cas de figure, rester méfiant. Il faut systématiquement recouper les informations, s’interroger sur la plausibilité d’une information médiatique, se méfier des répétitions et des appels systématiques à l’émotion.

◊ 3. Il faut s’informer soi-même, lire des ouvrages élaborés sur les peuples, les régions, les régimes, les situations incriminées dans les grands médias. Une culture personnelle solide permet de repérer immédiatement les simplifications journalistiques et médiatiques.

◊ 4. Il faut lire des ouvrages et des journaux ouvertement idéologiques, non conformistes, qualifiés de “marginaux”, car ils expriment des vérités autres, mettent en exergue des faits occultés par les grands consortiums médiatiques. Lire ces ouvrages et cette presse doit évidemment se faire de manière intelligente et critique, pour ne pas tomber dans des simplifications différentes et tout aussi insuffisantes.

◊ 5. Il faut créer et animer des cercles alternatifs d’analyse, afin de ne pas laisser “sous le boisseau” les vérités que l’on a glânées individuellement par de bonnes lectures alternatives.

Philippe BANOY.

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, désinformation, manipulations médiatiques, philosophie, synergies européennes, nouvelle droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 novembre 2009

L'"Arthasastra" de Kautilya: aux sources de la pensée politique indienne

L'«Arthasastra» de Kautilya: aux sources de la pensée politique indienne

L'«Arthasastra» de Kautilya: aux sources de la pensée politique indienne

L'Arthasastra de Kautilya est un grand texte classique indien en sanskrit consacré à l'art de gouverner. Il fut traduit intégralement en anglais pour la première fois en 1915. Les éditions du Félin viennent d'en publier une partie en français. Gérard Chaliand écrit dans son avant-propos: «L'Arthasastra est un monument considérable qui témoigne de la puissance et de l'originalité de la pensée politique indienne. L'Arthasastra est un traité sur l'Etat, le pouvoir et l'usage de la force. Ecrit matérialiste, pourrait-on dire, aux antipodes d'une conception théocratique, le traité de Kautilya pourrait être qualifié de machiavélien si l'anachronisme n'était flagrant, le discours indien précédant la réflexion du Florentin d'environ quinze siècles (...). Selon la tradition, le traité serait l'œuvre du ministre et conseiller du premier empereur de la dynastie des Maurya, contemporain d'Alexandre le Grand, qui régna au dernier quart du VIième siècle avant notre ère. En fait, la datation de l'œuvre est incertaine (elle varie du Iier avant au IVième après notre ère). On tend aujourd'hui à la situer aux alentours du Iier siècle. Bref, l'ouvrage a environ deux mille ans et son titre, Artha, désigne la prospérité et sa recherche, quête éminemment matérielle, qui, pour l'Etat, consiste à acquérir et conserver richesse et puissance. L'Arthasastra, ou science du politique, est un traité comprenant quinze livres —soit cinq cents pages— dont on ne trouvera ici qu'une modeste partie, mais qui me semble essentielle si l'on veut saisir l'essence de ce chef-d'œuvre politique. Car l'Arthasastra est à la naissance du politique ce que Sun Zi est à la naissance de la stratégie: une élaboration d'une originalité absolue» (J. de BUSSAC).

Kautilya, Arthasastra. Traité politique et militaire de l'Inde ancienne, Editions du Félin, 1998, 122 pages. 100 F.

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, inde, hindouisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 novembre 2009

Stosstrupp einer neuen Wirklichkeit - Die Gruppe Sozialrevolutionäre Nationalisten 1930-1935

Stoßtrupp einer neuen Wirklichkeit – Die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten 1930 - 1935

Stoßtrupp einer neuen Wirklichkeit – Die Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten 1930 - 1935

Richard Schapke, im Februar 2002

Gegenstand dieses Aufsatzes sind die Aktivitäten des Publizisten Karl O. Paetel und der sich um ihn scharenden Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten. Bei der GSRN handelte es sich um die sicherlich radikalste und konsequenteste Gruppierung der Weimarer Nationalrevolutionäre. Als einzige Organisation bezeichnete die GSRN sich offen als "nationalbolschewistisch" – und versuchte sich mit entsprechender Energie am Brückenschlag zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus.

1. Karl Otto Paetel

Der nach dem Zweiten Weltkrieg als Verfasser von Arbeiten über Ernst Jünger und die Jugendbewegung zu einiger Bekanntheit gelangte Karl O. Paetel wurde am 23. November 1906 in Berlin geboren. Schon als Gymnasiast betätigte Paetel sich aktiv in der sogenannten Bündischen Jugend, die jedoch letztendlich nur die Rolle eines Durchlauferhitzers spielen sollte. Als wichtige politische Einflüsse sind zunächst der völkische Indologe Professor Hauer und Ernst Jüngers Soldatischer Nationalismus zu nennen. Als Student der Germanistik, Geschichtswissenschaften und der Philosophie schloss Paetel sich 1926 der Deutschen Freischar an, einem Versuch, die zersplitterten Gruppen der gegen das westlich-materialistische System revoltierenden Bündischen Jugend zu sammeln. Ab 1927 arbeitete der verkrachte Student beim "Deutschen Tageblatt", einem Organ der Deutschvölkischen Freiheitspartei. Mit dieser bürgerlich-reaktionären Gruppe kam es sehr bald zum Bruch.

Paetel hatte nicht zuletzt durch das Gemeinschaftsgefühl der Jugendbewegung bereits zu einem diffusen "Sozialismus" gefunden. Eine Möglichkeit zur Verwirklichung desselben sah er in der Altsozialdemokratischen Partei ASP, die sich 1926 von der SPD getrennt hatte. Unter dem Einfluss von Männern wie August Winnig und Ernst Niekisch hatte die ASP sich zum Ziel gesetzt, die unzufriedene Arbeiterschaft durch soziale, wirtschaftliche und politische Reformen für den deutschen Staat zu gewinnen, auf dass Deutschland unter Führung des unverbrauchten "Arbeitertums" die Ketten des Liberalismus und des Versailler Diktats zerbreche. Den Ultrareaktionären im deutschvölkischen Lager (interessanterweise ist die DVFP die indirekte Vorläuferorganisation der NPD) waren Zugeständnisse an die Arbeiterklasse jedoch verdächtig, und so führte Paetels Engagement für die ASP zu seinem Hinauswurf aus der Redaktion des "Deutschen Tageblatttes". Dem altsozialdemokratischen Intermezzo fiel ebenfalls das ehrgeizige Projekt zum Opfer, gemeinsam mit Reinhold Quaatz, dem Propagandachef der Deutschnationalen Volkspartei, die "Preußischen Jahrbücher" herauszugeben. Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang die halbjüdische Herkunft von Quaatz – Paetel hatte wenig Berührungsängste, und nachmalige antisemitische Fehltritte sind wohl eher als Verbeugung vor dem Zeitgeist zu deuten.

Ernüchtert und von jeglichen Illusionen über die politischen Absichten der Deutschvölkischen und Deutschnationalen kuriert, übernahm Karl O. Paetel im Oktober 1928 aus der Hand eines Berliner ASP-Kameraden die Chefredaktion der Zeitschrift "Das Junge Volk" in Plauen. Zu dieser Zeit vollzog sich ein Gärungsprozess in den Reihen der Bündischen Jugend. Die Fragestellung innerhalb der zerstrittenen Bünde hieß nicht mehr "Nation oder Sozialismus", sondern "Nation und Sozialismus". Diese Synthese sollte durch die "Neue Front" der von gefühlsmäßigem Antikapitalismus und unklaren Sozialismusbegriffen erfassten Jugendverbände geschaffen werden. Paetel und andere wie Hans Ebeling oder Ernst Jüngers Juniorpartner Werner Lass schlugen einen bewusst "nationalbolschewistischen" Kurs ein.

Man ging deutlich über Moeller van den Brucks Definition Deutschlands als proletarischer Nation hinaus. Innerhalb Deutschlands wurden durch die inkompetente Wirtschafts- und Erfüllungspolitik der Weimarer Regierungen Millionen proletarisiert, so dass der Kampf gegen den Versailler Friedensvertrag und der Kampf gegen das liberalkapitalistische Weimarer System zusammenwuchsen. Zugleich bedeutete diese Radikalisierung aber auch eine Kampfansage an den "kleinbürgerlichen Naturidealismus" der herkömmlichen Jugendbewegung. Hierbei befand Paetel sich in engster Nachbarschaft zur im Aufbau befindlichen Hitler-Jugend, deren Reichsleitung nicht von ungefähr ebenfalls in Plauen angesiedelt war. In seiner Bedeutung für Paetels politische Entwicklung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann der politische Einfluss des späteren Marburger Professors Wolfgang Abendroth, damals Aktivist der jugendbewegten Freisozialisten. Abendroth machte den völkischen Renegaten nachhaltig mit dem Klassenkampfgedanken vertraut, und Paetel schlussfolgerte, es bedürfe des Klassenkampfes, um die nationale Befreiung Deutschlands zu erreichen – eine Radikalisierung auch über die Thesen der ASP hinaus.

Nachdem der zusehends extremere Kurs des "Jungen Volkes" von paramilitärischen Wehrverbänden wie Oberland beifällig aufgenommen wurde, erkannte in der Februar-Ausgabe 1929 Artur Grosse den proletarischen Klassenkampf erstmals öffentlich an. Zwei Monate später formulierte Gunter Orsoleck, vor einigen Jahren Anführer einer HJ-Revolte gegen Hitlers reaktionäre Reichsleitung in München: "Volksgemeinschaft oder Klassenkampf? Sollte das ernstlich auch heute noch für die Bündischen zweifelhaft sein? Der Kampf um die nationalen Ziele, um die Freiheit des politischen Lebens, ist heute ein Kampf gegen die herrschenden Wirtschaftsmächte. Dieser Kampf ist nur zu gewinnen, wenn eine gemeinsame Front aller aktiven Kräfte im Volke da ist."

2. Arbeitsring Junge Front

Da die Tätigkeit als Chefredakteur den irrlichternden Paetel nicht zufriedenstellte, legte er diese im Frühjahr 1929 nieder. Publizistisch blieb er mit Aufsätzen im "Jungen Kämpfer", der Herausgabe der "Jungpolitischen Rundbriefe" und natürlich durch weitere Mitarbeit im "Jungen Volk" aktiv. Die "Jungpolitischen Rundbriefe" stellten eine Presseschau dar, die ihre Ansichten aus dem linkssozialdemokratischen "Klassenkampf", den "Nationalsozialistischen Briefen", dem "Widerstand", dem "Vormarsch", dem "Dritten Reich" oder der "Standarte" bezog. Durch diese Tätigkeit gelang es Paetel naturgemäß, eine Reihe wichtiger Kontakte zu knüpfen.

Wie unter den Weimarer Nationalrevolutionären üblich, widmete sich auch Paetel dem Aufbau eines Zirkels, des Arbeitsringes Junge Front. Der in Berlin-Charlottenburg ansässige Arbeitsring ging davon aus, dass ohne die soziale Befreiung der werktätigen Massen die Freiheit der Nation undenkbar sei. Durch die soziale Befreiung sollten die Proletarier in die Volksgemeinschaft eingegliedert werden, also bejahte die Gruppe den Klassenkampf der Arbeit gegen das Kapital. Im Gegensatz zu den meisten anderen NR-Gruppen zeigten Paetels Kameraden ein reges Interesse an ideologischer Untermauerung ihrer Ansichten und formierten die Fachgruppen Nationale Fragen, Sozialismus, Kapitalismus, Imperialismus und Fürsorgeerziehung. An den teilweise gut besuchten Veranstaltungen des Arbeitsringes beteiligten sich auch Vertreter des kommunistischen Jugendverbandes KVJD und der HJ. Auf einer dieser Veranstaltungen, am 4. Juli 1929, propagierte Paetel die Bildung der antikapitalistischen Jugendfront und den Nichtangriffspakt aller antikapitalistisch orientierten Organisationen von KVJD bis HJ. Allerdings erschienen die eingeladenen Kommunisten nicht, und die Nationalsozialisten verließen den Saal. Anschließend beteiligten die Teilnehmer sich vor der französischen Botschaft an einer wüsten Straßenschlacht gegen die preußische Polizei.

Zu diesem Zeitpunkt rückte die Entwicklung innerhalb der NSDAP in Paetels Blickfeld. Am 1. August 1929 hatte Otto Strasser seine "14 Thesen der Deutschen Revolution" veröffentlicht, die sich mit den Kernpunkten Kampf gegen Versailles, zentralistisches Großdeutschland, Korporativstaat und völkische Erneuerung im Vergleich mit der ultradikalen Linie eines Joseph Goebbels ziemlich harmlos ausnahmen. Der Arbeitsring erkannte, dass es innerhalb der NSDAP einen starken linken Flügel gab, der ideologische Verwandtschaften mit den Nationalrevolutionären aufwies und gegen Hitlers bürgerlich-reaktionären Kurs opponierte. Durch die Entwicklung extremistischer Positionen sollte dieses Potential innerhalb der NSDAP genutzt und radikalisiert werden. Den Anfang machte Paetel, als er Mitte August 1929 in Strassers "Nationalsozialistischen Briefen" seine These vom nationalen Klassenkampf wiederholte und offen erklärte, sozialistische Politik könne sowohl durch Mitarbeit in der NSDAP als auch in den NR-Gruppen oder der KPD betrieben werden.

Am 1. Oktober 1929 legte "Das Junge Volk" eine aufsehenerregende Skandalnummer nach. Paetel verkündete: "Wir wollen die Zusammenarbeit der nationalistischen Aktivisten, die sozialistisch sind um der Nation willen, mit den Aktivisten, die sozialistisch sind um des Proletariats willen." Rolf Becker verlangte den bewaffneten Klassenkampf und forderte den Bürgerkrieg nach bolschewistischem Beispiel, um die Internationale des Nationalismus und des Sozialismus zu schaffen. In der gleichen Ausgabe erschien ein entweder von Paetel oder dem in Schleswig-Holstein agitierenden NS-Linksaußen Bodo Uhse verfasstes Alternativprogramm für die NSDAP. "Die NSDAP ist eine nationalistische Partei. Ihr Ziel ist die Freie Deutsche Nation. Die NSDAP ist eine sozialistische Partei. Sie weiß, dass die Freie Deutsche Nation erst durch die Befreiung der werktätigen Massen Deutschlands von jeder Form der Ausbeutung und Unterdrückung erstehen kann. Die NSDAP ist eine Arbeiterpartei. Sie bekennt sich zum Klassenkampf der Schaffenden gegen die Schmarotzer aller Rassen und Bekenntnisse." Konkrete Forderungen waren Bildung des Großdeutschen Reiches, Annullierung aller außenpolitischen Verpflichtungen und Verträge der Weimarer Republik, Rätesystem auf Betriebsebene, Zerschlagung von Parlamentarismus und Parteienstaat, Verstaatlichung aller Wirtschaftsmittel, Enteignung des Mittel- und Großgrundbesitzes sowie Bildungs- und Sozialreformen zugunsten der armen Bevölkerungsschichten. Als Verbeugung vor dem antisemitisch-rassistischen Zeitgeist müssen die Ausweisung aller zugewanderten Ostjuden und ein strikt biologisch determinierter Staatsbürgerschaftsbegriff gewertet werden. "Die NSDAP ist sich bewusst, dass die in diesen Leitsätzen niedergelegten Gedanken sich nicht verwirklichen lassen ohne eine grundsätzliche Umstellung der bestehenden Machtverhältnisse. Da die volle Kontrolle über die gesamten deutschen Wirtschaftsmittel heute in den Händen von Organen des internationalen Finanzkapitals liegt, richtet sich die nationale Revolution unmittelbar gegen das internationale Finanzkapital. Hieraus ergibt sich, dass jede in Deutschland vollzogene Umwälzung sofort alle Machtmittel des Völkerbundes und Amerikas gegen den Deutschen Arbeiter- und Bauernstaat auf den Plan ruft. Erste Aufgabe der nationalsozialistischen Außenpolitik ist deshalb die Organisation der revolutionären Verteidigung gegen die imperialistischen Mächte, Bündnis mit der Sowjetunion und Unterstützung der revolutionären Bewegungen in allen Ländern der Welt, die sich gegen das internationale Finanzkapital richten."

Das erregte Aufsehen war beachtlich, die bürgerliche und die sozialistische Presse erschauerten vor der herannahenden 3. Welle des Nationalbolschewismus. Strassers Presseorgane winkten übrigens ab und kritisierten den übersteigerten Rassismus sowie die außenpolitische Anlehnung an die Sowjetunion und koloniale Befreiungsbewegungen. Immerhin gelang es Paetel, die Aufmerksamkeit der sogenannten Hamburger Nationalkommunisten auf sich zu lenken. Diese spielten in der direkten Nachkriegszeit unter Heinrich Laufenberg und Fritz Wolffheim eine bedeutende Rolle beim Aufbau der KPD, spalteten sich dann mit der KAPD ab und wurden innerhalb dieser von ultralinken Gruppen marginalisiert und verdrängt. Fritz Wolffheim dachte im "Jungen Volk" vom November 1929 über "Anfang oder Ende der deutschen Revolution" nach.

Ende 1929 wurde auch die Kommunistische Internationale auf die Gruppe um Paetel aufmerksam. Die deutschsprachige "Moskauer Rundschau" konstatierte, die nationalrevolutionäre Rechte habe sich zusehends den sozialistischen Vorstellungen der KPD angenähert. Nicht zuletzt der von einem China-Einsatz zurückgekehrte Berufsrevolutionär und linke Ruhrkämpfer Heinz Neumann sprach sich für eine partielle Zusammenarbeit der KPD mit den Nationalrevolutionären aus, was noch bedeutsame Folgen haben sollte.

3. Im nationalsozialistischen Minenfeld

Am 3. Januar 1930 trat das publizistische Schaffen Karl O. Paetels in ein neues Stadium. An diesem Tag übernahmen mit Ernst Jünger und Werner Lass zwei der wohl profiliertesten Nationalrevolutionäre die Herausgeberschaft der Zeitschrift "Die Kommenden" und delegierten die Chefredaktion an Paetel. Das Mitte der 20er Jahre entstandene Blatt sah sich als überbündisches Sprachrohr der Jugendbewegung und geriet im Lauf der Jahre zusehends in ein nationalrevolutionär-nationalsozialistisches Fahrwasser. Mit einer Auflage von bis zu 15.000 Exemplaren hatten "Die Kommenden" eine erhebliche Breitenwirkung – nicht zuletzt bei den Jugendgruppen der deutschnationalen Angestelltengewerkschaft DHV und bei der Hitlerjugend, für deren Führerkorps die Zeitschrift seit Sommer 1929 Pflichtblatt war.

Paetel öffnete die Spalten der "Kommenden" seinem nationalbolschewistischen Umfeld und schlug einen deutlichen Annäherungskurs an die NS-Linke ein. Endziel war die Bildung einer Einheitsfront aus revolutionären Nationalsozialisten, Proletariat, Bündischer Jugend und Frontsoldaten. Schon nach wenigen Wochen zeigte sich jedoch, dass die "Kommenden" eine weitaus radikale Richtung einschlugen als die Strasseristen. Bereits Mitte Februar attackierte man Otto Strassers Weigerung, Verstaatlichungen und Planwirtschaft anzuerkennen. Einen Monat darauf pflichtete die Redaktion der These bei, für den Wiederaufstieg Deutschlands sei auch das barbarischste Mittel gerechtfertigt. In den NS-Briefen formulierte Paetel zu dieser Zeit: "Gewehr bei Fuß und tätige Bereitschaft für den Augenblick, wo wir dann die Aktion der Unterjochten zu der unseren machen, die Bonzokratie der Moskauer hinwegfegen und das Steuer zum deutschen Sozialismus herumreißen." Die nationalrevolutionäre Avantgarde sollte also nicht nur die Führung der vom Hitlerismus, sondern auch der vom Stalinismus verblendeten Massen übernehmen.

Die orthodoxe Rechte, verkörpert nicht zuletzt durch den Frontsoldatenbund Stahlhelm und die Deutschnationalen, also Hitlers politische Wunschpartner, reagierte mit einer heftigen Kampagne gegen die NS-Linke. Man stellte die Skandalnummer des "Jungen Volkes" als Produkt der Parteilinken dar und setzte den apathischen Hitler immer massiver unter Druck, seinen innerparteilichen Gegnern das Handwerk zu legen. Paetel zog am 28. März 1930 zufrieden seine Zwischenbilanz: Die Trennung zwischen nationaler Boureoisie und revolutionärem Nationalismus zeige sich immer deutlicher. Offen erklärte er die nationale Bourgeoisie zum Hauptfeind der Nationalrevolutionäre. Nur zwei Tage später wurde der Chefredakteur als Antwort auf einen scharfen Angriff gegen die nationale Ikone Hindenburg aus der Deutschen Freischar ausgeschlossen. Anfang Mai warnte Reichswehrminister Groener per Geheimbefehl die Reichswehr vor den sich radikalisierenden linksnationalistischen Tendenzen innerhalb der Bündischen Jugend und namentlich vor der Zeitschrift "Die Kommenden".